- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Физико-химические основы тушения порошковыми и газопорошковыми составами

Огнетушащие порошки являются универсальным средством пожаротушения по спектру применения. С учетом того, что автоматические установки пожаротушения предназначены для тушения лишь определенных классов пожаров, рассмотрим лишь те порошковые составы, которые находят применение в автоматических установках порошкового и газопорошкового тушения модульного типа. Огнетушащие порошки представляют собой мелкоизмельченные минеральные соли с различными добавками, препятствующими слеживанию и комкованию.

Их преимуществами по сравнению с другими ОТВ являются:

- высокая огнетушащая способность, так как они являются ингибитором горения;

- универсальность;

- разнообразие способов пожаротушения – объемное, поверхностное, локальное по площади и локальное по объему.

Различают порошки общего и специального назначения. Порошки общего назначения предназначены для тушения пожаров горючих материалов органического происхождения (легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, растворителей, углеводородных сжиженных газов и т. п.), твердых материалов и т.п. Тушение этих материалов производится посредством создания порошкового облака над очагом горения. Порошки специального назначения используются для тушения некоторых горючих материалов (например, металлов), прекращение горения которых достигается путем изоляции горящей поверхности от окружающего воздуха. Огнетушащая способность порошков общего назначения повышается с увеличением их дисперсности, порошков специального назначения – почти не зависит от степени их дисперсности.

Эффект тушения пожаров порошковыми составами достигается за счет:

- разбавления горючей среды газообразными продуктами разложения порошка или непосредственно порошкового облака;

- охлаждения зоны горения в результате затрат тепла на нагрев частиц порошка, их частичное испарение и разложение в пламени;

- ингибирования химических реакций, обусловливающих развитие процесса горения, газообразными продуктами испарения и разложения порошков или гетерогенным обрывом цепей на поверхности порошков или твердых продуктов их разложения.

Принято считать, что способность порошковых составов ингибировать пламя играет основную роль при тушении. Успешное тушение пожара порошком зависит не только от свойств самого порошка, но и от условий его применения. Под условиями применения понимают пригодность порошка для тушения данного горючего материала и режим подачи порошка на очаг пожара. Пригодность порошка характеризуется совместимостью порошка с горючими материалами.

Например, порошок на основе бикарбоната натрия пригоден для тушения пожаров классов В, Е, но не пригоден для тушения тлеющих материалов. Режим подачи характеризуется следующими параметрами: удельным количеством огнетушащего вещества, интенсивностью подачи огнетушащего вещества и временем тушения. Кроме того, при выборе режима подачи порошка и способа тушения необходимо учитывать характер горения и свойства горючего материала.

Например, при тушении пожаров классов В, для которых характерно ингибирование горения, наиболее эффективный способ подачи – создание тонкораспыленного облака. В этом случае требуется равномерное распределение порошка в объеме защищаемого помещения. Порошок должен подаваться в распыленном состоянии, что достигается специальными насадками и вытеснением порошка из сосуда под высоким давлением (не выше 1,6 МПа). При тушении пожаров разлитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей порошок необходимо подавать струей с небольшой кинетической энергией, чтобы равномерно засыпать горящую поверхность без распыления и сдувания порошка. В этом случае высокого давления для подачи огнетушащего порошка не требуется, и могут быть использованы сосуды, рассчитанные на небольшое давление (до 0,8 МПа).

Интересно

К основным требованиям, предъявляемым к огнетушащим порошкам, относятся не только эффективность тушения пламени, но и способность сохранять свои свойства в течение продолжительного времени. Как и многие высокодисперсные материалы, огнетушащие порошки при длительном хранении подвергаются изменениям, ухудшающим их качество: слеживанию и комкованию.

Слеживаемость порошков возникает в результате воздействия влаги и температуры окружающей среды. В процессе поглощения порошком влаги из воздуха и последующего растворения в сконденсированной воде частиц порошка происходит образование насыщенных растворов твердой фазы. При дальнейшем увеличении количества влаги раствор становится перенасыщенным, и из него в зоне контакта частиц выпадают кристаллы исходной твердой фазы. Затем в результате образования фазовых контактов кристаллы срастаются.

На кристаллические порошки небольшой твердости, к которым относятся огнетушащие, также влияет пластическая деформация частиц, в результате которой образование фазовых контактов из точечных протекает под действием повышенных температур и сжимающих усилий (например, собственной массы). На слеживаемость влияет размер частиц, их однородность и характер поверхности. Склонность к слеживаемости увеличивается с уменьшением размеров частиц. При уплотнении порошка мелкие частицы, зажимая поры между крупными частицами, увеличивают число точечных контактов, что обусловливает более высокую способность к слеживанию. Таким образом, огнетушащая эффективность порошков зависит не только от ингибирующей способности и дисперсности, но и от условий хранения и транспортирования.

К эксплуатационным свойствам огнетушащих порошков относятся также увлажняемость (поглощение влаги воздуха), текучесть (транспортирование по трубопроводам и шлангам), прессуемость (уплотнение порошка под нагрузкой), устойчивость к вибрации (сохранение свойства после воздействия регламентируемой усадки), электропроводность, коррозионная активность, токсичность. Существует несколько способов борьбы со слеживаемостью, которые сводятся либо к снижению содержания влаги в порошке, либо к уменьшению числа и площади контактов частиц.

К ним относится удаление влаги путем сушки, упаковка порошков в водонепроницаемую тару, применение водоотталкивающих (гидрофобирующих) и водопоглощающих средств, а также добавок, улучшающих текучесть. Улучшить эксплуатационные и, как следствие, огнетушащие свойства порошков можно не только введением специальных добавок, но и совершенствованием технологии их изготовления. Наиболее широко распространены порошки на основе бикарбоната натрия и фосфорно-аммонийных солей. Основной компонент некоторых серийно производимых в России огнетушащих порошков показан в табл. 1.

Таблица 1. Марки огнетушащих порошков

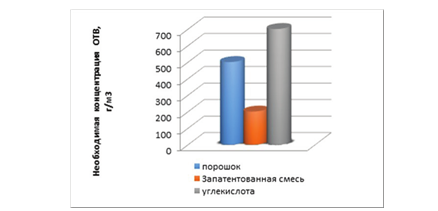

Зависимость огнетушащей концентрации газопорошковой смеси от соотношения компонентов имеет ярко выраженный экстремальный характер. В оптимальном соотношении, огнетушащая концентрация смеси оказалась в 3–4 раза меньше, чем огнетушащая концентрация индивидуальных компонентов, входящих в смесь. Таким образом, было доказано наличие синергетического эффекта при тушении пожара в объеме смесью порошка и газа (рис. 1).

Рисунок 1. Синергетический эффект при тушении пожара ГПОТВ

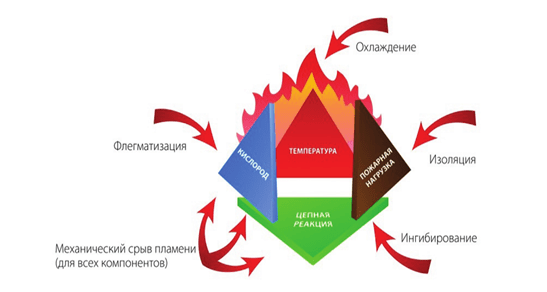

Запатентованное газопорошковое огнетушащее вещество состоит из огнетушащего газа СО2 и высокодисперсного огнетушащего порошка «Феникс АВС-70» в соотношении 27:73 по массе 35 После выхода ГПОВ отношение объемов компонентов при нормальных условиях составляет 430:1. Высокая эффективность данного вида пожаротушения достигается за счет одновременного использования всех основных механизмов тушения (воздействие на все грани пожарного тетраэдра) (рис. 2).

Рисунок 2. Воздействие технологии газопорошкового пожаротушения на все грани пожарного тетраэдра

Изоляция от доступа воздуха происходит за счет осаждения порошка на горящую поверхность. Охлаждению способствует фазовый переход диоксида углерода из жидкого состояния в газообразное, который происходит при истечении из распылителя. В результате на срезе распылителя ГПОВ имеет температуру, равную 65 С°, что позволяет существенно снизить температуру в защищаемом объеме. Ингибирование происходит за счет замедления порошком скорости химической реакции в пламени. Флегматизация является результатом внедрения диоксида углерода в защищаемый объем, которое вызывает снижение концентрации кислорода. Так как скорость истечения ГПОВ достигает 70 м/с, то за счет возникающего давления происходит срыв пламени.

Статьи по теме

- Сравнительная характеристика газовых огнетушащих веществ, применяемых в автоматических установках пожаротушения

- Адресные пороговые системы пожарной сигнализации

- Безадресные системы пожарной сигнализации

- Состав и классификация систем пожарной сигнализации

- Извещатели пожарные ручные

- Автономные, комбинированные и мультикритериальные пожарные извещатели

- Дымовые пожарные извещатели

- Газовые пожарные извещатели

- Классификация и основные характеристики пожарных извещателей

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)