- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Экономическая эффективность труда

Эффективность трудовой деятельности правомерно рассмотреть как часть эффективности общественного производства, поскольку труд является одним из важнейших факторов производства.

В экономической теории эффективность определяется исходя из поставленных целей как функция достигнутых результатов и затраченных на это ресурсов. К. Маркс отмечал: «Постоянная цель капиталистического производства состоит в том, чтобы при минимуме авансированного капитала производить максимум прибавочной стоимости… То есть экономическую тенденцию капитала, которая учит человечество экономно расходовать свои силы и достигать производственные цели с наименьшими затратами средств».

В.И. Ленин связывал понятие эффективности с производительностью труда: «Ясно, что целью всякой хозяйственной деятельности является достижение наибольших результатов при наименьших усилиях, т.е. максимальная производительность».

Академик Т.С. Хачатуров, разработавший современную методологию расчета эффективности общественного производства, отмечает: «Эффективность же и социальная, и экономическая представляет собой отношение экономического или социального эффекта к необходимым на его достижение затратам».

Американский экономист П. Хейне считает, что «эффективность неизбежно является оценочной категорией. Эффективность всегда связана с отношением ценности результата к ценности затрат».

В настоящее время нет единого подхода к проблеме измерения эффективности трудовой деятельности. Сложность заключается в том, что процесс трудовой деятельности персонала тесно связан с производственным процессом и его конечными результатами, социальной деятельностью общества, экономическим развитием предприятий и др. Анализ научных концепций позволяет выделить несколько методических подходов к оценке эффективности трудовой деятельности (рис. 11.1).

Выделяют 6 основных концепций оценки эффективности трудовой деятельности:

- Экономическая эффективность труда, которая путем соизмерения экономии (прибыли) и затрат (вложений) позволяет экономически обосновать результаты трудовой деятельности по законченным проектам (планам, мероприятиям).

- Социальная эффективность труда создает возможность оценки общественного характера труда с помощью количественных и качественных показателей.

- Оценка по конечным результатам позволяет количественно определить результаты и динамику трудовой деятельности организации в целом и ее подразделений на основе укрупненных экономических показателей.

- Управление производительностью труда создает основы для планирования и анализа трудовых ресурсов по главному критерию — производительности (выработке) и связанным с ним другим показателям.

- Качество трудовой жизни является современным интегральным показателем оценки трудовой деятельности, определяемым на основе совокупности экономических и социальных показателей.

- Балльная оценка эффективности труда позволяет с помощью интегрального показателя оценить итоговые результаты деятельности за определенный период (год, квартал) организации в целом, а также ее крупных подразделений.

Оценка трудового вклада (участия) является главным инструментом измерения коллективного и индивидуального вклада в конечные результаты при бестарифной системе, а также при повременной форме оплаты труда рабочих и служащих.

Поэтому желательно, чтобы выбор концепции оценки эффективности трудовой деятельности делал коллегиальный орган власти (Совет директоров, Правление) по согласованию с трудовым коллективом или профсоюзной организацией.

Рассмотрим основные показатели экономической эффективности.

Коэффициент экономической эффективности рассчитывается как отношение экономии (прибыли) от внедрения конкретного результата к затратам на его создание по формуле:

Е= Э/3,

где Е — экономическая эффективность, доли; Э — экономия или прибыль, руб.; 3 — затраты на создание экономии, руб.

Таким образом, эффективность является относительным показателем, измеряемым в долях. Нельзя путать эффективность с результативностью и производительностью. Результативность — это достижение конкретного результата в установленные сроки, измеряемая в натуральных единицах (шт., руб., кг). Производительность — это отношение объема выпущенной продукции к общей численности работников (руб./чел).

Срок окупаемости затрат показывает за сколько лет окупаются капитальные затраты и рассчитывается как отношение капитальных затрат к получаемой экономии (прибыли) по формуле:

Т = 3/Э.

Приведенные затраты весьма удобны для расчета эффективности мероприятий по внедрению НОТ и проектов НТП, оценке вариантов бизнес-плана, совершенствованию управления, использованию различных вариантов вычислительной техники. Они позволяют сравнивать текущие и капитальные затраты различных мероприятий по формуле:

Пi=Ci+(Кi х E),

где Пi — приведенные затраты по i-му варианту, руб.; Сi — текущие (эксплуатационные, переменные) затраты по i-му варианту, руб. Ki — капитальные затраты по му варианту, руб. Е — коэффициент экономической эффективности затрат, доли.

Рассмотрим пример расчета. Мы сравниваем два различных варианта использования вычислительной техники — АРМ инженера по персоналу со следующими исходными данными:

1 вариант: С1 = 60 000 руб.; К1 = 50 000 руб.

2 вариант: С2 = 50 000 руб.; К2 = 60 000 руб.

Е принимает по обоим вариантам 0,25.

Сделаем расчет приведенных затрат:

П1 = 60000 + 50 0000,25 = 72 500 руб.

П2 = 50 000 + 60 000х 0,25 = 65 000 руб.

Видно, что второй вариант более выгодный, т.е. увеличение капитальных затрат приведет к снижению текущих расходов и даст снижение приведенных затрат па 7250 руб.

Годовой экономический эффект позволяет оценить реальную выгоду от внедрения мероприятия в конкретном году. Этот показатель рассчитывается как разница между годовой экономией и долей капитальных затрат, относимых на этот год по формуле:

Эгод = Э — (К х Е).

Для нашего примера расчета:

Э = 500 000 руб./год, К = 2 000 000 руб., Е = 0,2 (изменяем для получения эффекта).

Эгод = 500 000 руб. — 2000 000 руб. х 0,2 = 100 000 руб./год.

Внедрение данного мероприятия экономически целесообразно.

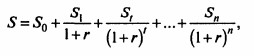

Дисконтированные затраты весьма необходимы, когда имеет место реализация долгосрочного проекта при различных годовых значениях инвестиций, неравных процентах платы за банковский кредит, а также в условиях инфляции, превышающей 5% годовых и таким образом оказывающей влияние как на инвестиции, так и на ожидаемый годовой экономический эффект. Дисконтированные затраты за срок жизни проекта рассчитываются по формуле:

где S0 — единовременные (инвестиционные) затраты, осуществляемые к началу первого года; S1, S2,…,St,…,Sn, — затраты по расчетным периодам времени (годам); r — ставка дисконта, в долях; n — продолжительность жизни (реализации) проекта в расчетных периодах (годах).

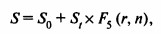

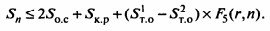

Если затраты по расчетным периодам (годам) на протяжении срока жизни проекта примерно одинаковы, то формула для суммы дисконтированных затрат принимает другой вид:

где St — средние затраты за каждый расчетный период (год);

F5 (r,n) — пятая функция денежной единицы «текущая стоимость единичного аннуитета».

Рассмотрим конкретную ситуацию.

На заводе имеется парк оборудования, состояние которого таково, что нужно:

- капитально отремонтировать оборудование и использовать дальше (1-й проект);

- заменить старое оборудование на новое без ремонта (2-й проект).

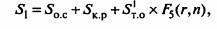

При первом проекте S0; складывается из остаточной стоимости старого оборудования с учетом его капитального ремонта. В последующие годы имеют место текущие операционные расходы по его эксплуатации и мелкому ремонту. Все остальные операционные расходы в обоих вариантах считаются одинаковыми и в расчет не принимаются. Таким образом, сумма дисконтированных затрат в первом проекте 5, составляет:

где So.c — остаточная стоимость оборудования, руб.; Sк.р — стоимость капитального ремонта, руб.; S¹т.о— годовые Затраты на техническое обслуживание оборудования после капитального ремонта, руб.

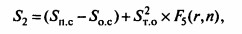

При втором проекте S0 — это инвестиции на демонтаж старого оборудования, приобретение и монтаж нового оборудования по первоначальной стоимости за вычетом стоимости реализованного, старого оборудования. Сумма дисконтированных затрат при втором проект S2 составляет:

где Sп.с — первоначальная стоимость нового оборудования, руб.;

Sо.с— остаточная стоимость старого оборудования после реализации (или утилизации), руб.; 52, — средние годовые затраты на обслуживание нового. оборудования, руб.

Капитальное обновление оборудования эффективно, если суммарные дисконтированные затраты по второму проекту меньше, т.е. S2 < S1, В противном случае эффективен 1-й проект капитального ремонта. Подставим формулы расчета S1 и S2 в полученное неравенство, проведем необходимые преобразования и получим новую формулу:

Пример расчета

В цехе имеются 12 станков, их остаточная стоимость Sо.с = 66 000 руб. Если станки подвергнуть капитальному ремонту, то. это обойдется в сумму Sк.р = 46000 руб. Затраты на обслуживание отремонтированного оборудования составляют S¹т.о = 20000 руб., а затраты на техобслуживание нового оборудования S²т.о= 16 000 руб., ставка дисконта: r = 0,19. Срок жизни проекта n= 5 лет. Пятая функция F5 (r= 0,19, n= 5) = 3,05763.

Решение: Sn = 2 х 66 000 + 46 000 + (20 000 — 16 000) х 3,05763 = 190 000 руб.

Вывод: Если новые станки стоят более 190 000 руб., то выгоднее вариант капитального ремонта (вариант 1).

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)